El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha puesto de relieve la magnitud de la violencia ejercida por el Bloque Caribe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde la década de 1990, tras una serie de audiencias en las que se ha escuchado la voz tanto de exguerrilleros de alto rango como de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Según los reportes presentados, estos actores rindieron versiones sobre 48 hechos considerados crímenes de guerra, los cuales, por su gravedad, quedan fuera de cualquier posibilidad de amnistía o indulto. Este ejercicio, respaldado por los informes de la Comisión de la Verdad, ha permitido esclarecer detalles hasta ahora poco documentados sobre el accionar del grupo armado en departamentos del Caribe colombiano.

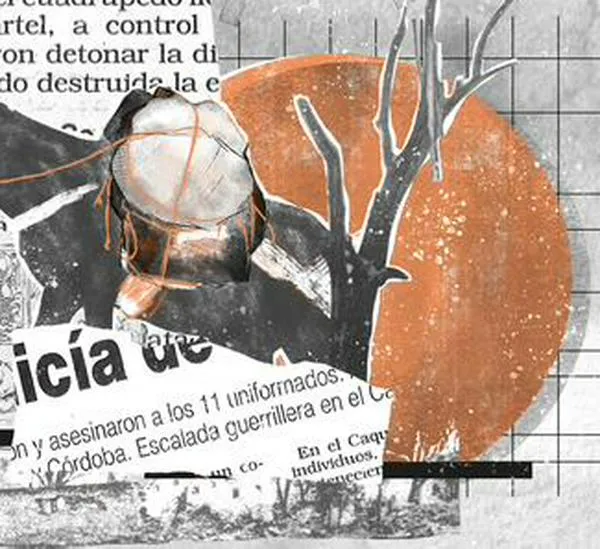

El proceso judicial que lidera la JEP no solo persigue la reconstrucción de los hechos violentos, sino que se inscribe en un marco de justicia transicional cuyo propósito central es establecer la verdad, clarificar responsabilidades y propiciar la reparación a las víctimas. Uno de los hechos más emblemáticos expuestos es el ataque con un “burro bomba” en Chalán (Sucre, 1996). Dicho acto, que vulneró los principios del Derecho Internacional Humanitario al utilizar la perfidia para causar daño, acabó con la vida de 11 policías y un guerrillero, dejando profundas cicatrices en la comunidad local. La JEP ha calificado este suceso como un crimen de guerra, subrayando la importancia de que quienes participaron respondan ante la justicia para que avance la reparación del tejido social.

El impacto del Bloque Caribe no se limitó a la violencia letal. Tal como documentó la Comisión de la Verdad, el grupo empleó estrategias como la voladura de sedes electorales en Los Palmitos (1997) para interferir directamente en los procesos electorales y desestabilizar las instituciones democráticas de la región. Las movilizaciones ciudadanas por la paz, ejemplificadas por las marchas en Cartagena tras la toma de Córdoba en 1998, muestran la forma en que la sociedad civil intentó resistir el ambiente de guerra y el temor extendido por años.

Durante los primeros años del siglo XXI, la escalada del conflicto se hizo sentir incluso en ciudades como Cartagena y Barranquilla, donde atentados en lugares icónicos como el Edificio Inteligente Chambacú (2002) y los almacenes Olímpica (2003) dejaron víctimas civiles y policiales, demostrando que la violencia de las Farc trascendía las zonas rurales e impactaba profundamente la vida urbana, con repercusiones duraderas en el imaginario colectivo regional.

En este contexto, el trabajo de la JEP y los aportes del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) han resultado cruciales para reconstruir la cronología y responsabilidad de los hechos en entornos históricamente marcados por el conflicto armado. Si bien existen limitaciones en términos de recursos y garantías procesales, el avance en las audiencias representa un esfuerzo significativo por consolidar la verdad histórica y judicial.

Las experiencias internacionales, como las vividas en Sudáfrica tras el apartheid y en la ex-Yugoslavia, aportan lecturas útiles sobre cómo los procesos de justicia transicional buscan equilibrar la verdad, la justicia y la reparación como pilares para la reconstrucción social. En Colombia, la comparecencia y participación activa de las víctimas —en este ciclo de audiencias han sido cerca de 78, según el Instituto Kroc de Estudios sobre la Paz y la Justicia— refuerza la legitimidad y el alcance de este mecanismo judicial. El reconocimiento público de los daños por parte de excombatientes, como manifestó Osmany Landero, es un paso esencial en la ruptura del ciclo de impunidad, permitiendo un acercamiento reparador entre las instituciones, las víctimas y la sociedad en general.

¿Cómo ha impactado la participación de las víctimas en el proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz?

La implicación activa de las víctimas en las audiencias ante la JEP refuerza la legitimidad del proceso de justicia transicional. Su presencia y testimonio permiten no solo documentar el daño sufrido, sino también incidir en las decisiones sobre reparación y verdad, dando un rostro humano al conflicto y promoviendo escenarios de diálogo y reconciliación.

Este enfoque busca que quienes han sufrido directamente los embates de la guerra encuentren espacios para expresar sus demandas y expectativas, lo que contribuye a evitar la revictimización y fomenta la construcción de una memoria colectiva más inclusiva y crítica. Además, la participación de las víctimas está orientada a garantizar la no repetición de los hechos, eje central de cualquier proceso de paz duradero.

¿Qué es la justicia transicional y cuáles son sus objetivos principales?

La justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales y extrajudiciales adoptadas por sociedades que buscan superar situaciones de conflicto o dictadura, con el objetivo de garantizar la verdad, la reparación y la no repetición. En el contexto colombiano, la justicia transicional se estructura a través de mecanismos como la JEP y la Comisión de la Verdad.

Su función primordial es crear condiciones para esclarecer responsabilidades, reparar a las víctimas y fortalecer el Estado de derecho, evitando que los crímenes más graves queden en la impunidad. Así, la justicia transicional se convierte en un puente entre la guerra y la paz, entre el pasado violento y un futuro sustentado en el respeto por los derechos humanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO

.svg)