Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.

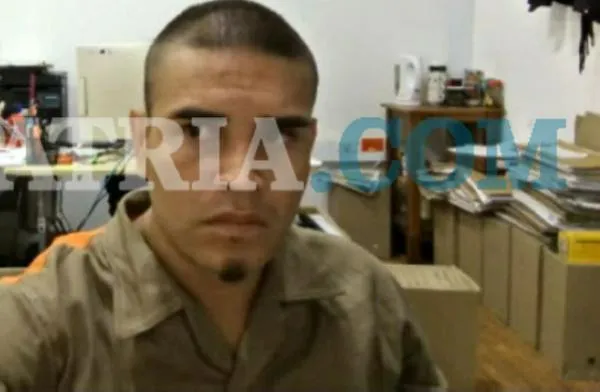

La reciente condena de “Chino Mayo” a seis años y cinco meses de prisión en Manizales arroja luz sobre la intricada red de narcodelincuencia que opera en ciudades intermedias de Colombia. Según registros judiciales de la Policía Nacional y la Fiscalía, Mayo encabezaba una organización dedicada a la distribución de drogas ilegales, como marihuana, bazuco y cocaína, ejerciendo control sobre puntos estratégicos de expendio en barrios como Los Tubos, Occidente y La Esperanza. El caso cobró notoriedad tras la confesión de varios consumidores, quienes admitieron haber comprado directamente a Mayo, y por la captura previa de once miembros de la banda en julio de 2024, junto a condenas ya impuestas a otros colaboradores.

Este proceso judicial ilustra la estrategia implementada por la Fiscalía General de Colombia y la Policía Nacional para contrarrestar la microtrata de estupefacientes, fenómeno que golpea con fuerza a las comunidades más vulnerables. La aceptación de un preacuerdo por parte de Mayo, que evitó la etapa de juicio, señala que el sistema judicial colombiano busca procesos ágiles para casos de liderazgo criminal, imponiendo condenas efectivas sin acceso a beneficios. Según la Fundación Ideas para la Paz, dicha táctica responde a la necesidad de erosionar organizaciones criminales descentralizadas, que frecuentemente pasan desapercibidas en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la intervención estatal suele ser menos intensa.

Los efectos negativos de la distribución y el consumo de drogas ilegales, en particular el bazuco, se reflejan en los datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Esta derivada de la pasta base de cocaína muestra altos niveles de consumo en áreas urbanas marginadas, acompañada por secuelas sociales como la dependencia, la violencia intrafamiliar y otros problemas sanitarios. Casos como el de Mayo confirman que el narcotráfico local alimenta ciclos de pobreza, exclusión social y debilidad institucional, más allá del mero enfoque criminal.

La cobertura periodística de este tipo de crímenes enfatiza el valor de la cooperación entre fuentes formales, como la Sijín, y testimonios de víctimas o consumidores para comprender el fenómeno en su totalidad. Metodologías de verificación cruzada, recomendadas por profesionales como María Teresa Ronderos desde la Fundación Gabo, resultan fundamentales para reconstruir la verdad de los hechos y evitar tergiversaciones. Además, el uso de instrumentos tecnológicos –por ejemplo, bases de datos judiciales y sistemas de inteligencia– puede enriquecer los reportajes, mezclando cifras y relatos personales para ofrecer un retrato más completo de las redes criminales existentes.

En términos sociales, este caso nuevamente subraya la urgencia de intervenciones integrales que incorporen prevención, atención en salud, y rehabilitación para quienes habitan entornos marcados por la narcodelincuencia. De igual manera, deja preguntas abiertas sobre la efectividad a largo plazo de las sentencias judiciales frente a realidades estructurales y sobre la posible necesidad de estrategias híbridas que articulen justicia, desarrollo social y protección comunitaria. El expediente de Mayo, en consecuencia, es solo el punto de partida para discutir con mayor profundidad la relación entre crimen organizado y vulnerabilidad social en Colombia, un desafío que interpela tanto a autoridades como a la sociedad civil y al periodismo responsable.

¿Cuál es el impacto del bazuco en la salud pública de comunidades urbanas?

Uno de los elementos mencionados en la investigación es la alta prevalencia del bazuco, una droga derivada de la pasta base de cocaína, especialmente en barrios marginados de ciudades como Manizales. Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, el consumo frecuente de este estupefaciente conlleva graves consecuencias sanitarias como adicción severa, deterioro físico y mental, así como potenciales cuadros de violencia doméstica. Este contexto convierte la lucha contra el microtráfico en una necesidad prioritaria para resguardar la salud pública y social de sectores vulnerables.

Además, el impacto del bazuco va más allá del usuario individual, ya que afecta dinámicas familiares y comunitarias, deteriorando el entorno social en el que conviven cientos de personas. En consecuencia, abordar el consumo de esta droga exige políticas que combinen tratamiento médico, apoyo psicológico y programas de resocialización, junto con estrategias de seguridad ciudadana.

¿Qué es la microtrata de estupefacientes y cómo se combate en Colombia?

En los documentos oficiales y análisis citados se menciona repetidamente el término “microtrata de estupefacientes”. Esta expresión hace referencia a la distribución y venta de drogas ilegales en pequeñas cantidades, especialmente en entornos urbanos y con puntos de venta localizados en barrios populares. A diferencia del narcotráfico de gran escala, la microtrata suele estar protagonizada por bandas pequeñas y descentralizadas.

La respuesta institucional en Colombia, según los reportes judiciales y análisis de la Fundación Ideas para la Paz, consiste en operativos policiales focalizados, investigaciones conjuntas, la captura de líderes y la imposición de penas restrictivas sin beneficios. Sin embargo, expertos insisten en que estas medidas deben complementarse con políticas sociales, de salud y prevención para reducir el impacto prolongado del fenómeno en las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO

.svg)