El doble homicidio de la periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Norelia en Envigado, ocurrido el 28 de marzo, ha puesto de manifiesto la alarmante escalada de violencia dirigida contra quienes ejercen el periodismo en Colombia. De acuerdo con registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en lo que va de 2024 se han denunciado al menos 241 amenazas contra periodistas en el país. La investigación reveló que los sicarios recibieron 30 millones de pesos por cada uno, evidenciando la existencia de estructuras criminales con suficiente organización y recursos para organizar asesinatos con el objetivo de acallar voces críticas y obstaculizar la exposición pública de sus actividades ilícitas.

Las pesquisas avanzaron gracias a interceptaciones telefónicas y a casi 300 horas de grabaciones en video recolectadas por la Fiscalía, elementos que permitieron establecer la participación activa de tres individuos apodados Gafas, Cali y el Mello, aunque se sospecha la colaboración de por lo menos otras dos personas aún no identificadas. El análisis de los diálogos interceptados mostró que los pagos a los sicarios, incluso desde la prisión, facilitaban la apertura de negocios en el exterior, lo que subraya la permanencia del control y el accionar de organizaciones delincuenciales tanto dentro como fuera de los centros carcelarios.

Este crimen enfatiza la urgencia de fortalecer las medidas de protección para los periodistas colombianos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado la necesidad de políticas efectivas para enfrentar esta problemática, dado que, según Reporteros Sin Fronteras, la impunidad en delitos contra comunicadores en Colombia alcanza un 90%. La labor de María Victoria, reconocida por su trabajo en defensa de derechos y causas sociales, ilustra los riesgos excepcionales que asumen los reporteros en territorios dominados por el crimen organizado y una presencia institucional debilitada.

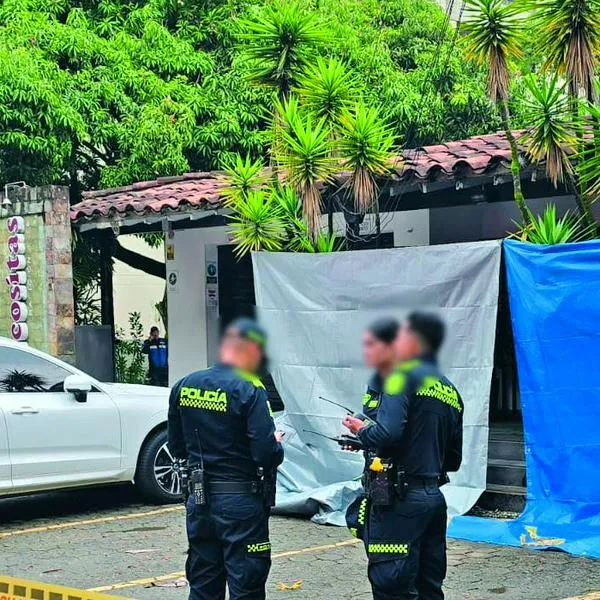

Informes forenses y autopsias ratificaron que el ataque, perpetrado en la panadería Pecositas, fue planificado cuidadosamente como represalia ante la posibilidad de que la periodista expusiera información relevante y crítica. Este hecho responde a una tendencia identificada en el continente: según la organización Article 19, aunque América Latina representa solo el 8% de los periodistas a nivel global, es el escenario de aproximadamente el 30% de los asesinatos en la profesión.

Ante esta realidad, el periodismo de investigación se apoya cada vez más en tecnologías especializadas, como la plataforma NINA del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), para rastrear redes criminales y sus mecanismos de financiamiento. Pero de acuerdo con el análisis de LatAm Journalism Review, dichos avances tecnológicos solo resultan efectivos cuando van acompañados de un entorno legal sólido y garantías institucionales adecuadas, condición aún pendiente y crucial para combatir la impunidad y salvaguardar la libertad de prensa.

Las audiencias judiciales programadas para finales de septiembre serán determinantes: constituyen una oportunidad para que la justicia colombiana envíe un mensaje inequívoco sobre la intolerancia frente a la violencia que busca silenciar al periodismo. No obstante, la posibilidad de preacuerdos y las maniobras judiciales plantean el desafío de asegurar que las sentencias se traduzcan en una verdadera disuasión y no en meras concesiones ante delitos de gran gravedad.

Es fundamental analizar este asesinato teniendo en cuenta el contexto estructural de violencia y las restricciones que afectan el derecho a la información en Colombia. La muerte de María Victoria Correa y su hermana representa una llamada urgente a la responsabilidad colectiva para edificar garantías sólidas al ejercicio del periodismo. Solo así podrá protegerse la democracia y el acceso de la ciudadanía a la verdad y la justicia.

¿Por qué la impunidad en crímenes contra periodistas es tan alta en Colombia? En Colombia, la impunidad en casos de asesinatos y amenazas a periodistas se mantiene en niveles preocupantemente elevados, cercano al 90% según Reporteros Sin Fronteras. Esto se debe, principalmente, a la falta de recursos en las entidades de investigación, la existencia de estructuras criminales complejas con influencia en distintos sectores y la falta de interés político para priorizar estos casos. Ello dificulta que las investigaciones avancen de manera efectiva y contribuye a la perpetuación de un entorno hostil e inseguro para el ejercicio periodístico.

El alto grado de impunidad también deriva en autocensura, ya que muchos comunicadores optan por evitar ciertos temas o regiones por temor a represalias y a la ausencia de protección estatal. La situación es especialmente grave en zonas donde la presencia estatal es limitada y el control territorial lo ejercen grupos armados, lo que pone a los comunicadores en situación de extrema vulnerabilidad.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la protección y el trabajo de los periodistas? El avance de herramientas tecnológicas ha permitido a los periodistas de investigación identificar redes criminales, documentar casos y recopilar pruebas de manera más segura y eficiente. Plataformas como NINA del CLIP ejemplifican cómo el análisis de datos facilita la detección de conexiones y patrones financieros detrás de crímenes o amenazas. Sin embargo, la eficacia de estas herramientas depende de la existencia de marcos legales que protejan tanto a los profesionales como a las fuentes y la información recabada.

Las tecnologías modernas, si se acompañan de sistemas de protección gubernamental y legal eficientes, pueden reducir la exposición al riesgo y aumentar las probabilidades de justicia. No obstante, en ausencia de garantías sólidas y respuesta oportuna del Estado, los avances tecnológicos no son suficientes para revertir la tendencia de impunidad y violencia que enfrenta el periodismo en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO

.svg)